29/10/2025

1. En quoi la Dutch Design Week d’Eindhoven nous invite à mettre plus de sens dans nos projets ?

La Dutch Design Week d’Eindhoven vient de s’achever ce week-end.

Nous avons eu la chance de découvrir plusieurs projets présentés par la Design Academy Eindhoven, une école qui influence profondément le monde du design, comme l’a rappelé Joseph Grima, ancien directeur artistique de l’école, architecte et acteur majeur de la Milan Design Week.

Les projets exposés illustrent parfaitement les deux axes essentiels d’un projet de design : 👉 ce que l’on raconte et comment on le raconte: Le fond et la forme.

L’un ne fonctionne pas sans l’autre, et il serait une erreur de les dissocier ou d’en considérer un comme plus important que l’autre.

Un bel exemple de cette complémentarité se trouve dans ce projet d’enceinte, qui allie une approche d’ingénierie technique à une vision plus sensible et poétique. L’objet fonctionne grâce à une étude fine de la forme et de la propagation des ondes sonores, mais se distingue également par sa dimension esthétique : réalisée en papier mâché blanc, l’enceinte se transforme presque en œuvre d’art.

Sa légèreté, sa texture et sa silhouette lui confèrent une présence à la fois poétique et onirique, rappelant que la technique et l’émotion peuvent coexister harmonieusement dans un même projet de design.

Dans le design, on a longtemps cru que seule la forme comptait. Pourtant, la méthode du design thinking montre bien que le fond est tout aussi essentiel et que la forme doit venir au service du fond.

En design, les projets qui travaillent sur le fond existent et occupent d’ailleurs une place toute particulière : c’est le cas, par exemple, du projet manifeste.

2. Des projets manifestes et engagés

Le projet manifeste, c’est quoi ?

Un projet manifeste, c’est un projet porteur d’une prise de position forte, une sorte de déclaration d’intention incarnée par le design.

Plutôt qu’un projet purement fonctionnel ou commandé, c’est un projet critique, exploratoire ou symbolique, qui vise à questionner, provoquer ou affirmer une vision du monde, du design ou de la société.

De nombreux projets présentés étaient de véritables manifestes engagés, cherchant à dénoncer ou à sensibiliser sur des sujets contemporains : l’écologie, les guerres, l’inclusion sociale ou encore la surconsommation.

Ces projets sont précieux, car ils remettent en question nos normes et nous invitent à réfléchir sur le monde d’aujourd’hui.

Mais ils possèdent aussi leurs limites :

Ils s’adressent souvent à un public déjà sensibilisé, cultivé, voire élitiste, ce qui limite leur accessibilité.

Ils peinent parfois à passer à l’action : ils dénoncent, illustrent ou provoquent, sans toujours proposer de solutions concrètes, durables ou applicables.

Or, avec le design thinking, le but est justement de transformer les idées en actions.

La question devient alors :

Comment s’inspirer de ces projets engagés et porteurs de sens pour les intégrer dans nos propres démarches ?

3. Vers un design critique mais ancré dans le réel

Une réponse possible : se questionner, garder un regard critique et ouvert : c’est déjà un grand pas.

Chercher à faire autrement, c’est ce que montre par exemple le projet des mugs (cf. 1), une performance collective visant à produire un maximum de tasses en un temps limité, de manière libre et décomplexée.

Le designer Aliocha avait une heure pour créer 1 000 tasses, avec cinq outils et ses mains.

Cette performance, presque impossible à suivre tant la production est effrénée, montre comment la contrainte peut devenir un moteur de créativité : créer plus vite, autrement, sans chercher la perfection ni se plier à nos normes de l’objet.

Ici, la recherche de forme devient un terrain d’expérimentation, une manière d’imaginer différemment un objet du quotidien.

C’est aussi le cas du projet de Noé Garcia (cf. 2), qui propose une autre approche de la construction : créer à partir de déchets industriels, sans dénaturer leur forme d’origine.

Trouver du beau là où personne ne le cherche, utiliser la technicité existante pour aller plus loin, voilà une démarche profondément innovante.

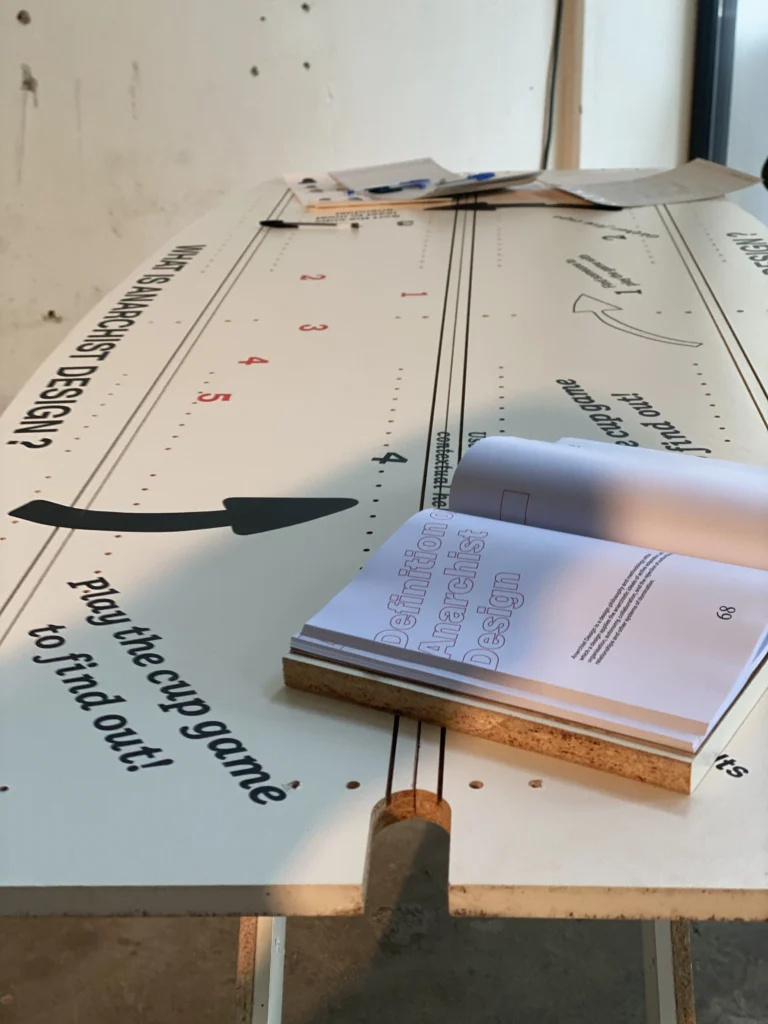

D’autres projets, plus collaboratifs, explorent une dimension participative, comme le projet de design anarchique (cf. 3).

Celui-ci invite les visiteurs à se questionner et à interagir à travers un atelier de quelques minutes : après avoir lu la définition du “design anarchique”, chacun est libre de l’interpréter et de l’appliquer à sa manière.

Sur un meuble, des tasses de café sont posées, et l’on demande aux participants de les classer du plus au moins “anarchique” sur une table numérotée.

L’exercice, réalisé en groupe, révèle rapidement que nous avons tous des visions et imaginaires différents.

De là naissent des débats, jusqu’au consensus de l’équipe, consigné sur une feuille accompagnée d’une explication.

Le public devient acteur, et le projet manifeste devient accessible et vivant, une belle façon de dépasser certaines limites du design engagé.

4. Ce que la d.school peut en retenir

À la d.school, concevoir par le design, ce n’est pas créer des manifestes, mais c’est chercher à concevoir des projets ancrés dans le réel, nourris par un questionnement et du sens. Ces projets de design engagés peuvent s’inscrire dans ce qu’on appelle le design critique, différent de ce que l’on pratique à la d.school dans sa posture. Mais ils sont intéressants car ils nous invitent à nous questionner sur notre responsabilité créative dans nos projets, et à réfléchir aux conséquences positives ou négatives que tout projet peut générer.

La méthode du design thinking, centrée sur l’utilisateur, s’ouvre progressivement à d’autres acteurs, non humains, écologiques, systémiques, etc ; avec une approche plus soutenable et consciente. Aller au-delà du design thinking, c’est permettre la création de projets engagés, porteurs de sens et capables de faire une différence, sans perdre notre ancrage dans le réel. Nous pouvons encourager nos étudiants à toujours se poser la question du sens, et à orienter leurs projets vers une vision d’un monde préférable, aujourd’hui et demain.

À la d.school, s’inspirer des méthodes du design traditionnel reste essentiel, mais il est tout aussi nécessaire de les enrichir et les transformer, à mesure que le design, lui aussi, se transforme.

École Nationale des Ponts et Chaussées

Bâtiment Coriolis

6-8 avenue Blaise Pascal

Cité Descartes

77420 Champs-sur-Marne

Bureaux au rez-de-chaussée de l’aile Becquerel

Studio au 3ème étage de l’aile Fresnel

Abonnez-vous à notre newsletter

01 64 15 38 55

dschool@enpc.fr

www.dschool.fr